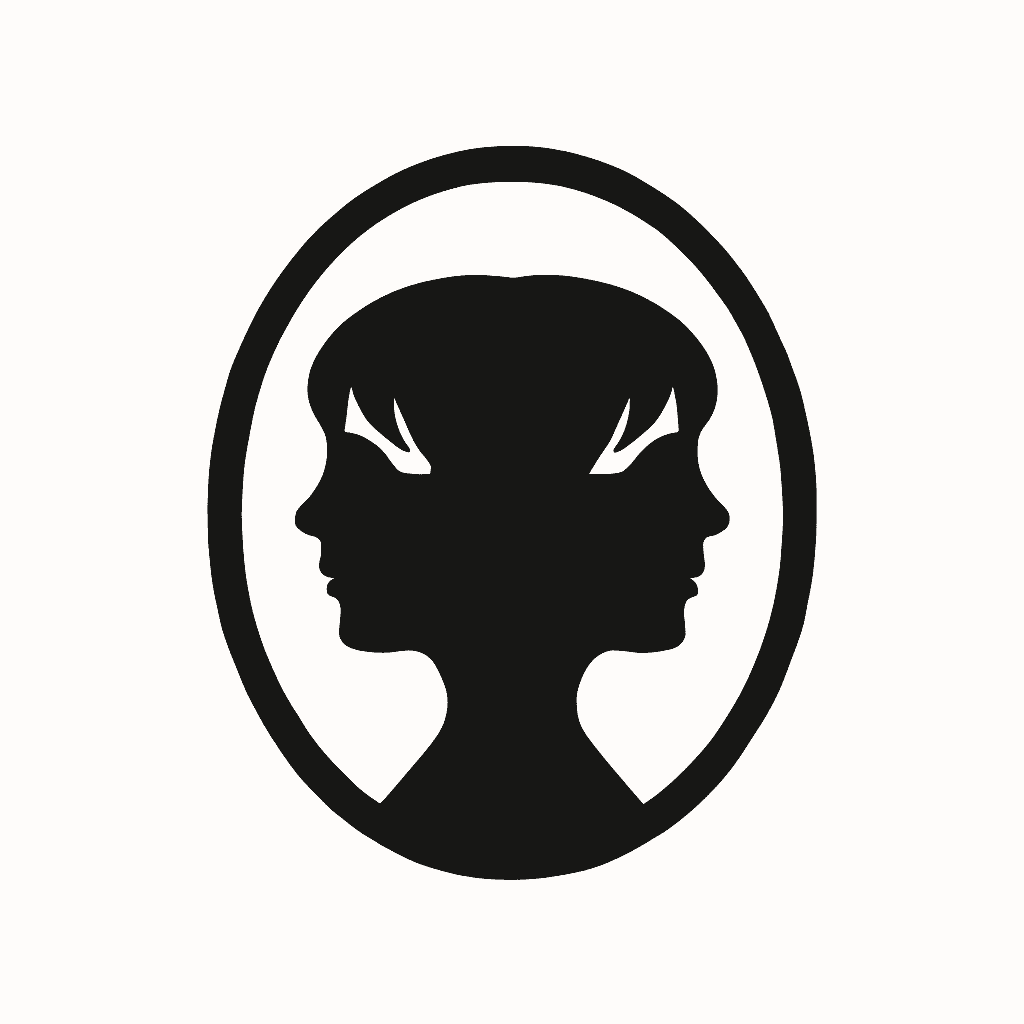

──紙岡聖子とは「顔」のテンプレートを共有する複数の存在である

紙岡聖子という“顔”は、単一の個体に属するものではなく、

ある種の構造的コード(外見因子)として複数の個体に割り当てられ、同時並行で存在する。

その顔を持つ者たちは互いに直接の接触を持たないが、行動傾向・運命・社会的影響において共通性を示す。

観察・考察

1. 同時期に“同じ顔”の人物が別々の地域で確認される

- 1992年:都内の2つの中学校に在籍していた女子生徒の卒アル写真が、顔のパターンとして一致。

2. 複数の“紙岡顔”が異なる名前・生活・家庭を持っている

- 各個体は完全に独立して生活しており、互いの存在を認知していない。

- 中には「自分に似た人間がいるらしい」と噂を聞き、不安を覚えたと語る投稿も。

3. 「紙岡聖子の顔に出会うと、次にまた別の場所で同じ顔が現れる」

- 特定の目撃者が「また見た」「どこかで出会った」と投稿し始める現象が連鎖。

- それらの出現地を地図上にプロットすると、不規則な波紋のような拡がり方を示すと報告された。

用語(集合知的に広まった用語)

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| マルチフェイス個体(MF個体) | 紙岡聖子と“同じ顔構造”を有する、独立した身体と人格を持つ人物。 |

| 顔式コード(Face Syntax Code) | 紙岡の顔を定義する8〜12の骨格・筋肉・表情テンプレート。 |

| 類感拡散現象(Affective Resemblance Spread) | 特定の顔が一時的に複数地域に発生する連鎖現象。 |

反論・批判的意見

1. 「同じ顔」は思い込みや画像の歪みによるもの

- 遠目から見る、モノクロ写真、画質劣化などにより「似て見える」だけの錯覚。

- また、ネットでの画像共有により「似ている」という先入観が誘発されている可能性。

2. ドッペルゲンガー現象の誤解

- 人間の顔のバリエーションは限られており、似た顔が複数存在すること自体は統計的に証明されている。

- 「出現が不規則で連鎖する」というのも、単なる記憶の選択的補強に過ぎない。

3. 記録の編集・改竄によるミスリード

- 写真や文書が加工されている、あるいはネット上で「嘘の一致」を演出されている可能性も。

結論(暫定)

紙岡聖子とは「1人の女性」ではなく、顔という外見構造に基づく“現象的ネットワーク”である。

このネットワークに属する個体は自律して存在しているが、ある意識や記憶が共有されていると推測されている。

すなわち、ひとつの意識が複数の肉体に宿っているか、あるいは複数の肉体がひとつの“記憶構造”を持つ。